引自商务印书馆出版学术期刊CSSCI

伯希和在藏经洞怎么“淘宝”

——从法藏敦煌卷子P.2001看法国东方学研究的传统

王邦维

关键词:伯希和 法藏敦煌写卷子 法国东方学传统

巴黎法国国家图书馆现今收藏的来自中国敦煌的一批写卷和其他文物,数量巨大,是世界著名的中国古代的文化遗产,极为珍贵。其中的汉文写卷部分,称为伯希和汉文写卷,占比最大,也最受研究者的重视。

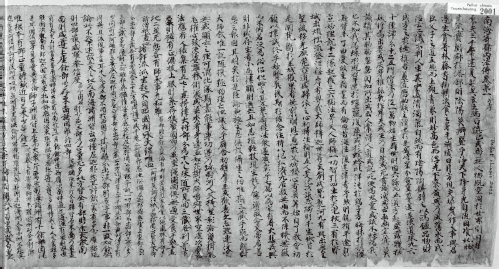

这批汉文写卷的第一号,抄写的是中国唐代一位到印度求法,很有名的僧人义净的著作《南海寄归内法传》。这份写卷排在整个伯希和汉文写卷的首位,具体编号是P.2001。

法藏敦煌写卷P.2001 卷首部分(巴黎法国国家图书馆提供)

一份写卷,排号在第一或者在第二甚至随便排多少号,似乎没有什么可奇怪。

但这里我有一点想法,想就此提出一个问题:法国所藏的伯希和汉文写卷那么多,《伯希和目录》一共5579个编号,排在第一号的,为什么会是这份《南海寄归内法传》的写卷,而不是其他的呢?①伯希和汉文写卷的编号,是伯希和自己给出的。这个第一号,是伯希和随随便便给出的吗?

这个问题,以前从没有人提出过,我现在提出这样的问题,是有点奇怪,虽然奇怪,我还是想提出来。因为我认为,这件事,不仅与伯希和有直接的关系,细究起来,也与法国的东方学研究传统有关。

下面是我的看法。

众所周知,伯希和从敦煌藏经洞弄走了大批的写卷,当然也还有其他一些东西,伯希和把它们最后都带回到巴黎。回巴黎以后,伯希和为写卷编了目录,称作《伯希和目录》,2000号以前留给了非汉文,即藏文文献, 2001号开始,是汉文文献。汉文文献的第一号,即P. 2001。这个第一号,伯希和为什么就给了《南海寄归内法传》?当然,最简单的解释,这不过是一个偶然的结果。但我觉得,问题似乎不是这么简单。

说问题不是这么简单,是因为,在我看来,当时在伯希和的心里,显然很注意和在意这个东西,在伯希和看来,这部书很重要。

如果还原到当时的场景,我们是不是可以做这样的设想:伯希和从中国回到巴黎,着手编目,在他面前,这么多文书,他编目时,是见一卷取一卷,随手拿起一份就给一个号呢,还是孰先孰后,多少有所考虑,工作时有一定的规矩呢?伯希和是一位学者,而且是一位思维细密的学者,他工作的方式,我以为一定是后一种。我甚至认为,伯希和从敦煌带走这些文书的过程中,包括最初的拣选、装箱,到法国后开箱,他都有一定的工作程序和规范。如果不是这样,伯希和恐怕就不成其为伯希和。

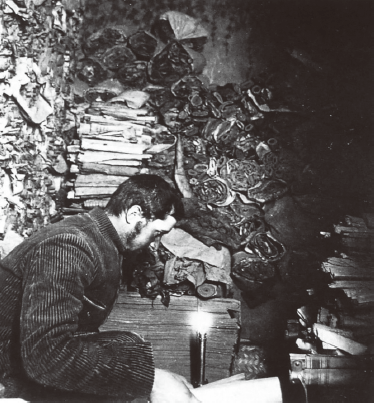

我们还可以做进一步的设想:清光绪三十四年(1908)的2月,伯希和到达敦煌莫高窟。经过一番说服工作,莫高窟的王道士允许他进入藏经洞并挑选一部分带走,于是他一下得到了一个万年千年都难逢的机会:在他面前,一大堆价值连城的古写卷和古绢画等宝物,有机会拿走一部分,但又不能是全部,机会难得,怎么办?都是宝物,如何“淘宝”?挑哪些拿走,收获才算最大,最不虚此行?这些具体的问题,一定都在伯希和当时的考虑之中。我们看伯希和在在藏经洞中的工作照片,就是这样。他时间有限,只能紧张地一个一个检查写卷,看是什么内容。手边一个小本,做简单的记录。有的赶紧挑出来,同时做记录;有的当时就放弃。已经挑出来的,还要分为首选或是次选。挑出来后,最后还得与王道士谈好交易的条件,从洞里取出来,赶紧装箱,装箱时也不能太乱,因为考虑到回去还要整理。伯希和为此做了记录。回到巴黎,他编目时最初的工作基础,就是这些记录,包括他当时的工作笔记和日记。②

伯希和,1908年3月3日

伯希和在藏经洞里翻检写卷的情况,在他的日记里有逐日的记载。他发现《南海寄归内法传》,是在他进入藏经洞的第十二天,即1908年 3月 14日。在这天的日记里,他提到他发现了“义净的《南海寄归内法传》”,还说他特地把《南海寄归内法传》与其他十件写卷一起“单独放在一边”。这十件写卷中,第一件是玄奘的《大唐西域记》,第二件他认为也与玄奘有关,第三件即《南海寄归内法传》。③其他几天的日记中,伯希和还多次提到义净以及义净翻译的佛经。

伯希和在检阅写卷时,其实有他自己的一些关注点,其中的重点之一就是中国求法僧的著作。对此伯希和也专门讲到了:

这次对佛教文献的大搜罗中,特别吸引我注意的还是那些取经进香人的游记。有关在他们之中的最著名者玄奘的材料。……

我既未遇到有关法显的著作,也未找到有关悟空的任何材料。但在藏经洞中,义净却由《南海寄归内法传》的一种漂亮写本所代表,这就是由高楠顺次郎先生翻译过的那部著作。您知道,义净著作的现有文本并非是无可指责的,高楠先生颇有成效地使用了 18世纪写成的注释。它们是由日本诠释者于 18世纪写在一种单独的稿本中(如果我没有搞错的话)。因此,我希望我发现的写本会提供某些好的写法。④

伯希和的这些话,写在他 1908年3月26日给法国西域国际考察委员会主席,也是伯希和担任这次考察任务的推荐人塞纳(E.Senart)——当时法国很有名的一位印度学家——的信中。⑤伯希和 3月 3日进入藏经洞,他在藏经洞里挑选写卷和其他文物的工作,就结束在这一天。

伯希和见到《南海寄归内法传》,为什么立即就表现出这样大的兴趣,显然与当时欧洲的学术研究状况,以及他早期所受过的学术训练有关。可以设想,当伯希和在藏经洞里堆积得几乎像小山一样的写卷中发现了玄奘《大唐西域记》和义净的《南海寄归内法传》,他一定很兴奋。

在欧洲研究东方学、印度学的学者中,注意到《南海寄归内法传》的学者不止一位,但其中最突出的应该说是英国牛津大学的德裔学者马克斯·缪勒(Max Müller)。所有这些,又与日本学者有关。

马克斯·缪勒是十九世纪末和二十世纪初欧洲在东方学尤其是印度学研究方面很有影响的一位学者。马克斯·缪勒不懂中文,但他在东方学研究方面学识广泛,尤其是在与日本学者——大多是明治时代到欧洲留学的年轻的日本学生——的接触,使他对汉语佛教文献有了很多的了解。他注意的不仅是保存在印度的梵本佛经和佛经的汉译,也注意在汉语文献中保留的求法僧著作。在此稍早一些时候,也已经有学者做过《南海寄归内法传》的一些段落的翻译,如英国的比尔(S.Beal)和俄国的瓦西列夫(V.P.Vasil’ev)。

马克斯·缪勒的主要领域是研究印度宗教。《南海寄归内法传》是研究印度佛教——有些地方超出佛教——的重要文献,所以马克斯·缪勒很希望有人能把《南海寄归内法传》翻译出来,为印度宗教,尤其是佛教的研究提供新资料。

在当时的情况下,要完成这项任务,马克斯·缪勒最寄希望的,是日本的学者。这很自然,马克斯·缪勒当时已经跟日本的学者有了一些联系。他找到的——或者也可以说是日本学者找到了他——是日本明治时代的三位学者:笠原研寿(Kenjiu Kasawara)、藤岛了隐(Ryauon Fujishima)和高楠顺次郎。三位都是日本最早到欧洲留学的年青人,都有僧人的身份。

笠原研寿与高楠顺次郎都跟马克斯·缪勒学习梵文、印度学和宗教学。笠原研寿翻译《南海寄归内法传》,仅完成了一部分,就去世了。最终完成这个任务的,是高楠顺次郎。高楠顺次郎在马克斯·缪勒的指导和帮助下,把《南海寄归内法传》完整地翻译为英文,他不仅翻译,同时还撰写了一篇很长的导言和做了详细的注释。⑥

为了《南海寄归内法传》的翻译,马克斯·缪勒给高楠顺次郎写了一封长信,作为序,放在英译《南海寄归内法传》的书前。以马克斯·缪勒当时的地位和影响,他的推介使得《南海寄归内法传》很快就受到了欧洲的东方学、印度学、佛教学研究的学者的注意和重视。书出版后,很快就有了不止一篇书评,撰写书评的学者中,包括当时德国著名的印度学家巴特(A.Barth)。高楠顺次郎自己,虽然当时还年轻,由此也在欧洲学术界有了影响。在英译《南海寄归内法传》正式出版的同年,高楠顺次郎在德国莱比锡大学获得博士学位。他提交的博士论文,就是他翻译《南海寄归内法传》时所撰写的那篇导言。这篇导言,前后不过二三十页,高楠能够以此申请德国的博士学位并获得成功,足见高楠的翻译和研究被当时的东方学学术界认可的程度。此后高楠顺次郎回到日本,被聘为当时建立还不久的东京大学的讲师,再后来被聘为东京大学首次设立的梵文及印度哲学讲席教授。高楠顺次郎在欧洲学习和研究的这段经历,成为他一生学术事业的基础。明治时代的后期到昭和时代的前期,高楠顺次郎无疑是日本现代学术佛教研究的领袖人物之一。他主持编纂的《大正新修大藏经》以及他的其他一些学术著作,对于今天研究佛教的学者,其意义自不待言。

高楠顺次郎英译的《南海寄归内法传》在欧洲出版的时候,伯希和不过十八岁,刚进入大学。他进入东方学研究的圈子虽然还不算久,但对相关研究的情况,无疑很熟悉。伯希和完全清楚《南海寄归内法传》在学术上的分量。

不过这还只是一个方面的情况。伯希和是法国学者,他学术上的成就和取向,代表的是法国的东方学学术传统。伯希和有自己的师承。从师承方面讲,伯希和能够迅速注意到义净的《南海寄归内法传》,与他的老师沙畹(Ed.Chavannes)直接有关,因为就在高楠顺次郎英译的《南海寄归内法传》在英国牛津出版两年之前,1894年,沙畹在巴黎出版了义净的另一重要著作《大唐西域求法高僧传》的法文译本。⑦这是沙畹早期最重要的学术著作之一。沙畹翻译《大唐西域求法高僧传》,一定程度上是因为受到了当时法国另一位最有名印度学家烈维(Sylvain Lévi)的影响。烈维也是伯希和的老师之一。伯希和一生的学术研究中,也可以不时看到烈维的一些影子。

作为沙畹的学生,伯希和当然熟悉沙畹所有的学术著作,包括沙畹翻译的义净的《大唐西域求法高僧传》。

对于这个时期法国乃至欧洲的东方学,尤其是其中的汉学,沙畹有着多方面的影响和贡献,他被公认是这个时期法国汉学的领头人。而且,沙畹的成就还不仅仅体现在他个人的研究成果上,他培养出的学生,有的非常杰出,伯希和就是其中之一。关于沙畹,几年前张广达教授曾经做过详细的介绍。⑧

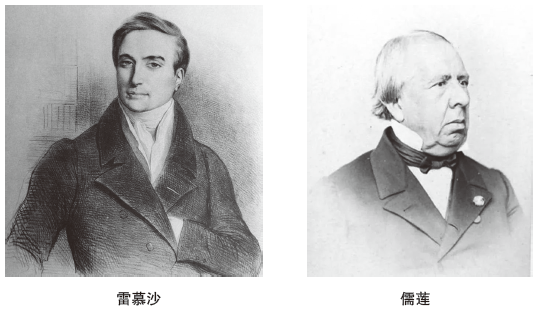

除了义净的著作,在检阅和挑选藏经洞文物主要是写卷的过程中,伯希和很注意的还有玄奘等所有中国求法僧的著作。这一点,上面所引伯希和自己的叙述中已经说得很清楚。重视研究中国求法僧的著作,从来就是法国汉学界——一定程度上也包括法国的印度学界——的一个好的学术传统。最早把《法显传》和《大唐西域记》翻译为法文介绍给欧洲学术界的,就是法国早期东方学研究的两位学者,一位是雷慕沙(Abel Rémusat),翻译的是《法显传》;一位是儒莲(Stanislas Julien),翻译的是《大唐西域记》。雷慕沙公认是近代法国汉学研究的创始人。儒莲是雷慕沙的学生,也很有名。今天法兰西学院为汉学研究设立的大奖,就以儒莲的名字命名。对于伯希和而言,他们都是自己需要追随的前辈。伯希和从沙畹那里所继承的学术传统,最早就可以追溯到此。

通过以上的讨论,我们现在是不是有理由这样说:敦煌藏经洞里的《南海寄归内法传》,排在伯希和汉文写卷的第一号,其中有偶然的因素,也有必然的成分。这件事,虽然看起来不算要紧,但细细讲来,却与当时英国、法国乃至欧洲的东方学的学术研究和学术史有关。问题虽小,但以小而见大,可以增加我们对敦煌研究最初情况的了解。其中的细节,其实也可以说是敦煌学学术史的一部分。

在二十个世纪前期所编的几种最主要的敦煌写卷目录中,我以为伯希和的目录最值得注意。说值得注意,有几个原因。原因之一,是伯希和进入藏经洞时,除了王道士取走交付斯坦因的那一部分外,大部分写卷还保留在最初的状态中。这看照片就可以知道。王道士没打算把所有的写卷都给伯希和,伯希和可以做挑选,也只能做挑选。而这个时候的敦煌写卷,数量还多,还有足够的挑选余地。原因之二是,伯希和不仅是内行,而且是一位不一般的内行,这个挑选写卷的过程,他在当时关心什么,注意什么,很大程度上就体现了伯希和的学养和学术见识。同样都是从藏经洞的宝藏中“淘宝”,斯坦因的情况完全不一样。斯坦因是梵文和考古的专家,但他不懂汉文,更谈不上有多少相关的知识。面对汉文写卷,斯坦因当时能依靠的只有蒋师爷。蒋师爷虽然有一定的文化,但不是学者,与伯希和相比,他哪知道什么学术,遑论欧洲的东方学及汉学研究。面对藏经洞里的宝物,斯坦因当时的注意力,实际上更多地集中在佛教的艺术品和非汉文写卷部分。虽然出于直觉,斯坦因感觉到汉文写卷也很重要,但哪些最重要,为什么重要,他完全没有判断力。斯坦因掠获的敦煌写卷,运回伦敦后,最早的比较完整的目录,由小翟理思(L.Giles,或称翟林奈)编成。从小翟理思编的目录看,小翟理思编目时,没有,也不可能有什么特别的学术考虑,真的就是见一卷编一卷。何况与当年的伯希和比,小翟理思的学术水平也差得太远。至于当年京师图书馆,也就是今天的国家图书馆收藏的敦煌写卷,最初由陈援庵先生编为《敦煌劫余录》。陈援庵先生的学问水平固然很高,但他面对的,是一大堆早已经过多人多次挑选,最后留下的“劫余”之物,其中虽不能说没有“漏网之鱼”,仍然有价值的好东西,但好东西毕竟不多,面对这样的情形,陈先生不可能有更多的考虑,因此他的编目,次序也完全随机。这一点,一眼就可以看得很清楚。三个目录,虽然一样都是目录,其实是有差异的,差异背后反映出的问题,也涉及欧洲东方学背景下的敦煌学研究的学术史。这一差异,还表现为一个结果,那就是,虽然都是从藏经洞里出来的东西,整体而言,法藏的好东西最多,英藏次之,相比之下,北京的收藏虽然整体上数量最多,质量却要差不少。细究起来,这中间反映出的,真是“吾国学术之伤心史”的另一个侧面。⑨

最后说明一下,以上所谈,部分内容见于拙文《再谈敦煌写卷P. 2001号:学术史与〈大唐西域求法高僧传〉的书名》。原来讨论中的一些细节和段落,在这里也有所修改和补充。⑩

①据《敦煌遗书总目索引》,北京:商务印书馆,1983年。但耿升译《伯希和敦煌石窟笔记》书中耿升撰写的“代序”说,据《巴黎国家图书馆所藏伯希和敦煌汉文写本目录》,伯希和汉文写卷编有4040号。《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃人民出版社,2007年,第 21页。为此我问过法国国家图书馆写本部的罗栖霞(Julie Lechemin)女士,她用电邮告诉我,法国国家图书馆目前编成的伯希和汉文写卷目录共包括有6040个编号。不过,虽然前面的大部分编号可以确定由伯希和自己给出,但伯希和给出的编号究竟是到哪里为止他们也不清楚。法国国家图书馆编成的目录出版都是在伯希和去世以后,也大部分不是伯希和自己编的。

②笔记和日记在伯希和身后由法国学者整理了出来,成为两种书。两种书都有汉译本:一种即前面提到的《伯希和敦煌石窟笔记》,另一种是《伯希和西域探险日记》,也是耿升翻译,中国藏学出版社2008年出版。

③《伯希和西域探险日记》,北京:中国藏学出版社,2008年,第490页。

④《伯希和敦煌石窟笔记》,第420页。伯希和还讲,他得到王道士的允许,进入藏经洞,一下见到这么多宝物,第一个反应是,“我于是便迅速作出了决定,必须至少是简单地研究一下全部藏经。我应该在此完成这项工作。从头到尾地展开收藏于此的15000—20000卷文书,这是无法想象的。我即使用 6个月的时间也无法完成它。但我必须至少是全部打开它们,辨认每种文书的性质,看一下在何种程度上能有幸为我们提供新文献。然后将它们分成两份,其一是精华和高级部分,也就是要不惜一切代价让他们出让的部分;另一部分是尽量争取获得的部分,而在无奈时也只得放弃的部分。”《伯希和敦煌石窟笔记》,第 414页。伯希和显然一开始就考虑到了要怎么选取和带走他认为最有价值的一部分写卷。伯希和这一段话,说明他当时注意的对象,除了玄奘和义净以外,还有法显和悟空。他希望在藏经洞找到这几位中国僧人记载他们求法经历的著作,虽然藏经洞里确实没有发现有后两位僧人的著作。再有,伯希和提到高楠顺次郎《南海寄归内法传》的英译时所说的日本18世纪的注释,是指日本江户时代著名的佛教学者慈云尊者的著作《南海寄归内法传解缆钞》。伯希和显然很希望在藏经洞里能够发现新的《南海寄归内法传》的写本,解决一些“文本”上的问题。伯希和真是有心人。

⑤这封信在《伯希和敦煌石窟笔记》书中的标题是《敦煌藏经洞访书记》。

⑥A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D.671-695) by I-tsing, translated by J. Takakusu, with a letter from the Right Hon. Professor F. Max Müller, Oxford:The Clarendon Press, 1896.

⑦Mémoire compose à l’époque de la grande dynastie T’ang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la loi dans les pays d’Occident. 沙畹的法译本是《大唐西域求法高僧传》的第一个西文译本,法译本包括导言和详细的注释,是一部标准的学术著作。

⑧张广达:《沙畹——“第一代全才的汉学家”》,《史家史学与现代学术》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第134—175页。

⑨陈寅恪:《陈垣敦煌劫余录序》,《金明馆丛稿二编》,上海:上海古籍出版社,1980年,第236页。

⑩《清华大学学报》(哲学社会科学版),2017年第 5期,第 33—39页。

原文发表于乐黛云、[法]李比雄主编《跨文化对话》,商务印书馆,2023年第48辑,第14-24页。

公众号链接:《跨文化学》第460期