玉兔何事居月宫?

——《大唐西域记》历史、故事与传奇

王邦维

嫦娥奔月和月中玉兔的故事,在中国已经流传了很久。故事最早出现在什么时候,怎么来的,不是很清楚。现在可以找到的最主要的根据,是西汉时代写成的《淮南子》,其中的《览冥训》一章,讲到“羿请不死之药於西王母,姮娥窃以奔月”,这被认为是文献方面最早的记载。近年来在考古中发现的秦简中,也发现了“恒我窃毋死之(药)”一句话,说明故事的起源应该还更早一些,至少可以追溯到秦代。

姮娥就是后来的嫦娥,这没有问题。但是故事中没有提到兔子。月亮中究竟什么时候有了兔子,兔子与嫦娥作伴,这似乎也是一个问题,却一样地说不太清楚。

不过,在秦代以前的中国人的想象中,月亮上也并不是没有东西。战国时代的屈原,写过《天问》,内容恢怪神奇,问到一百七十多个问题,其中就涉及到月亮:“夜光何德,死则又育?厥利惟何,而顾菟在腹?”什么是“顾菟”?汉代的王逸,把“顾菟”解释为兔子,乍看起来,似乎有一些的道理。但后来的学者,觉得王逸的解释,根据不可靠,提出怀疑。近代的闻一多先生,认为不是兔子,是蟾蜍。闻一多的说法,现在已经被很多人接受。

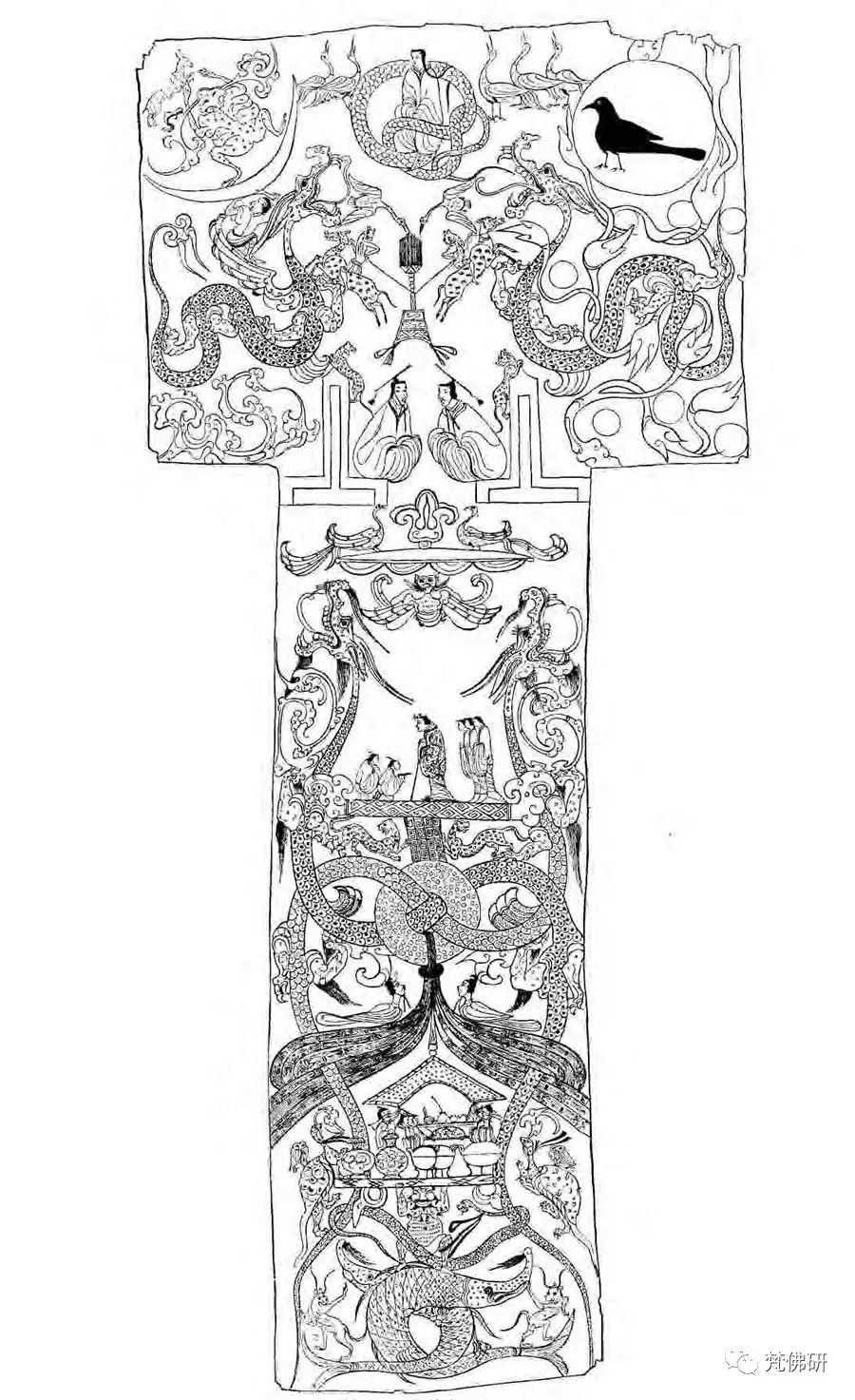

但月中确实有兔,有兔的说法其实也很早,至少可以追溯到西汉的前期。上个世纪七十年代,湖南长沙马王堆发现西汉轪侯利苍一家的三座墓。其中一号墓的墓主是利苍的妻子,墓中出土了极其精美的帛画。帛画中描画有月亮,月亮的旁边,还描画了一位飞升的女子,再有蟾蜍,再有玉兔。这飞升的女子,显然就是嫦娥。

马王堆一号墓帛画:日月

马王堆一号墓帛画线图:日月

嫦娥、蟾蜍和玉兔,是中国的故事,很有幻想和浪漫的色彩。但这个故事却不只是中国所独有,类似的故事,在印度也有。唐代到印度求法的玄奘,就讲到了另外的一个兔子与月亮的故事。

玄奘的《大唐西域记》的卷七,记载印度中部的几个国家,其中一个是“婆罗痆斯国”,也就是今天印度北方邦的瓦拉纳西(Varanasi)。

瓦拉纳西:恒河沐浴

婆罗痆斯国都城不远,有一处地方,名叫鹿野苑,当年的佛祖释迦牟尼,创立佛教后,初转法轮,就是在这里。玄奘讲,鹿野苑的附近,他见到一处水池,他把它称作“烈士池”。池的傍边,有一座塔。与塔相关的,则有一个故事:

烈士池西有三兽窣堵波,是如来修菩萨行时烧身之处。劫初时,于此林野,有狐、兔、猨,异类相悦。时天帝释欲验修菩萨行者,降灵应化,为一老夫,谓三兽曰:“二三子善安隐乎?无惊惧耶?”曰:“涉丰草,游茂林。异类同欢,既安且乐。”老夫曰:“闻二三子情厚意密,忘其老弊,故此远寻。今正饥乏,何以馈食?”曰:“幸少留此,我躬驰访。”

玄奘在这里用的词语,有几个需要稍稍做一点解释。

首先是“窣堵波”。“窣堵波”是梵文stupa的音译,一般的翻译为塔。塔是早有的译名,玄奘翻译印度的词语,常常拟出一些新的译名,“窣堵波”是其中一例。“三兽窣堵波”就是“三兽之塔”。

其次是“天帝释”。天帝释的另一个名字是因陀罗,因陀罗是印度最古老的大神之一,在佛教出现以前就有了。天帝释本来不属于佛教,佛教后来把他拉进了自己的神殿,成为释迦牟尼的一位护法神。

再有“劫初”,这也是佛教的用语,指的是很久很久以前,世界形成之初。

故事的主角,是这三只动物:狐狸、兔子和猴子。“降灵应化”的天帝释,变化为一位老人。来到三只动物前,一番问候之后,说他饿了,希望能有点吃的。三只动物二话没说,一致答应为老人去找吃的。

于是同心虚己,分路营求。狐沿水滨,衔一鲜鲤。猨于林树,采异华菓。俱来至止,同进老夫。唯免空还,游跃左右。

狐狸从河边逮来一条活鲤鱼,猴子从树上摘来花果,唯有兔子没有收获,空手而归。于是化身为老人的帝释天嘲笑他们。

老夫谓曰:“以吾观之,尔曹未和。猨狐同志,各能役心。唯兔空返,独无相馈。以此言之,诚可知也。”

听到这样的话,兔子很不服气。

兔闻讥议,谓狐、猨曰:“多聚樵苏,方有所作。”狐、猨竞驰,衔草曳木。既已蕴崇,猛焰将炽。兔曰:“仁者!我身卑劣,所求难遂。敢以微躬,充此一餐!”辞毕入火,寻即致死。

干草和树木堆好,点上了火,这时兔子对老人说:“老人家啊!我很卑微,无法满足您的要求。我只能用我小小的身体,成为您的一顿餐食吧!”说完这话,兔子跳进火中,一下就被烧死了。

是时老夫复帝释身,除烬收骸,伤叹良久。谓狐、猨曰:“一何至此!吾感其心,不泯其迹,寄之月轮,传乎后世!”故彼咸言,月中之兔,自斯而有。后人于此建窣堵波。

老人十分感动,一下恢复了天帝释的原形,从灰烬中收拾出兔子的遗体,感叹了好久,最后对狐狸和猴子说,他被兔子的精神所感动,决定把兔子放到月亮上去,让后世的人都知道这件事。从此月中就有了兔子。玄奘到这个地方的时候,发现有人为此在这里建了一座塔,他听到了这个故事,因此把这座塔称作“三兽窣堵波”。

今天的鹿野苑,早已是佛教最有名的圣地之一,也是印度的一处重要历史遗址。过去一百年中,考古学者在这里曾经做过大规模的发掘,“窣堵波”的遗迹,发现有很多处,但其中哪一处会是“三兽窣堵波”,却无法知道。我们现在知道的,只有《大唐西域记》中记载的这个故事。

鹿野苑:窣堵波遗址

这就是印度的月兔故事。兔子一词,印度的梵语词是śaśa。因为兔子“寄之月轮”,梵语中对月亮的称呼,好些都与兔子有关。梵语中月亮可以称作śaśadhara或是śaśabhṛt,意思是“有兔子的”;还可以称作śaśabindu,意思是“兔子在上面的”;也可以称作śaśāṅka或śaśalakṣaṇa,意思是“以兔子为标识的”。所有这些都说明,月中有兔,是印度很早很早就有的故事。而且还说明,故事原来并不只是佛教所专有。只是因为玄奘是一位佛教徒,他讲的故事,所以有佛教的背景。

中国的古代,翻译过大量的佛经。在汉译的佛经里,兔子烧身供养的故事并不少见,完整的至少就有四处。一处是三国时代从康居来的僧人僧会翻译的《六度集经》,再一处是西晉竺法护翻译的《生经》,还有一处是北魏时代西域僧人吉迦夜和中国僧人昙曜译出的《杂宝藏经》,还有一处是《撰集百缘经》,译者被认为是三国时代的支谦,但究竟是不是还有些问题。不过,在汉译佛经中的这几个故事中,《六度集经》讲到的是四只动物:狐狸、水獺、猴子和兔子,其它都只讲到兔子。所有故事,都有兔子烧身供养的情节,却没有都提到月亮。既讲到兔子烧身供养,同时还提到月亮的故事的佛经也有,但不是汉译佛经,而是称作《本生经》的巴利文佛经,也就是巴利文《本生经》的第316个故事,称作《兔子本生》。

巴利文的《本生经》,在中国古代没有翻译过,不过前些年有了中文的选译本,选译本收入了《兔子本生》一节。故事稍长一些,整体的情节跟玄奘讲的大致一样。故事中的动物是四种:兔子和猴子不变,狐狸变为胡狼,还增加了一只水獭。这与《六度集经》几乎完全一样。故事发生的地点仍然是在婆罗痆斯国,帝释天仍然出现,但不是化身为“老夫”,而是化身为一位婆罗门。兔子也纵身跳入火中,但没有被烧死,而是在跳入火中的那一刻,帝释天说出了自己的身份,同时说,他只是要考验兔子是否是真心愿意施舍。帝释天赞扬兔子的功德,最后在月亮上画了一个兔子的形象。[1]这样的结局,与玄奘讲的“吾感其心,不泯其迹,寄之月轮,传乎后世”完全一样。

在这一组大同小异的故事里,兔子都被说成是菩萨的化身。故事的主题,是要说明,施舍是一种功德,人要成为菩萨,便应该施舍,甚至为此舍弃自己的生命。这样的主题,在佛教的故事中十分常见。

这样看来,印度的这个月兔的故事,不管有佛教的背景,还是没有佛教的背景,不管是古代汉译的文本,还是巴利语的文本,基本情节都一样。在印度,这个故事的来源,显然很古老。中国和印度,两千年来,有许多交往,于是自然就引出一个新的问题:印度和中国,讲到月亮,都认为月中有兔,两边的故事都很古老,二者之间,会有联系吗?

对于这个问题,有两种看法:一种认为有,代表是北京大学的季羡林先生;一种认为没有,代表是北京师范大学的钟敬文先生。

季羡林先生的解释比较简单,他说:“根据这个故事在印度起源之古、传布之广、典籍中记载之多,说它起源于印度,是比较合理的。”[2]季先生这样的看法,在不止一个地方表达过。

但钟敬文先生得到的结论却不同。钟先生承认,中印都有同样的故事,不过“像有些学者所指出,月亮里有兔子的传说,不但中国、印度有,就是和我们远隔重洋,很少交往的古代墨西哥也有,南非洲的祖鲁兰德那里一样流行着这种传说。产生在中国纪元前的月兔神话,为什么一定是从印度输入的呢?”

钟先生仔细分析了嫦娥和月兔的故事,最后得到的结论是:“根据现在考古学的新材料,在我国西汉初年就已经流行的月兔神话,却未必是从次大陆传来的进口货。除了这种传说从东半球到西半球各民族间都存在着和它在中国流传时代比较早的理由之外,从传说的内容看,尤其不能承认印度输入说。因为印度传说带有深厚的佛家说教色彩。中国早期关于月兔的说法,却不见有这种痕迹。(中国这方面,原来没有比较具体的故事,后来虽有‘月中捣药’的文献和实物的图像,但时代较迟,而且也跟‘修菩萨行’的印度兔子不相类(它倒是近于本土道教思想的产儿)。这是判定月兔是否输入品问题的关键。”[3]

两种意见,钟先生的理由似乎更充分一些。中国方面的故事,虽然情节相对简单,但在中国出现得很早。那个时候,中印之间会有一些联系,但联系毕竟不多,在文献中基本找不到记载。月中的嫦娥与蟾蜍,则是中国的独创。印度方面的故事,情节完整而曲折,有浓厚的宗教意味。作为故事而出现,或许比中国更早,但真正完整地被介绍到中国来,已经是在玄奘的时代。那个时候,月兔的故事在中国已经比较成熟。

那么究竟是因为什么,在这么早的时候,中国和印度都有了月中有兔的神话?钟先生的解释是“暂时只能以比较常识性的‘阴影说’为满足”。中印两国的月兔故事,虽然很有些相似,但视作是两边平行发展的结果可能更合适一些。

(节选自《文史知识》2014年 第4期)

[1]郭良鋆·黄宝生:《佛本生故事选》,北京:人民文学出版社,第188-191页。

[2]季羡林:《中印文化交流史),北京:新华出版社,1991,第11页。

[3]钟敬文:《马王堆汉墓帛画的神话史意义》,收入《钟敬文学术论著自选集》,北京:首都师范大学出版社,1994,第263-264页。

公众号链接:《跨文化学》第461期